Neuere deutsche Literaturwissenschaft

Was macht einen Text zu einem poetischen Text? Was ist Literatur überhaupt? Fragen wie diese, die den eigentlichen Gegenstand des Fachs Neuere deutsche Literaturwissenschaft betreffen, sind für das literaturwissenschaftliche Denken wesentlich. Literatur hat – wie Kunst im Allgemeinen, das Potential, mit Erwartungen zu brechen; sie kann Bestimmungen, die sie selbst betreffen, immer wieder unterlaufen. Unter anderem daraus resultiert die Komplexität der Literatur, ihre Unbestimmbarkeit, ihre Faszination.

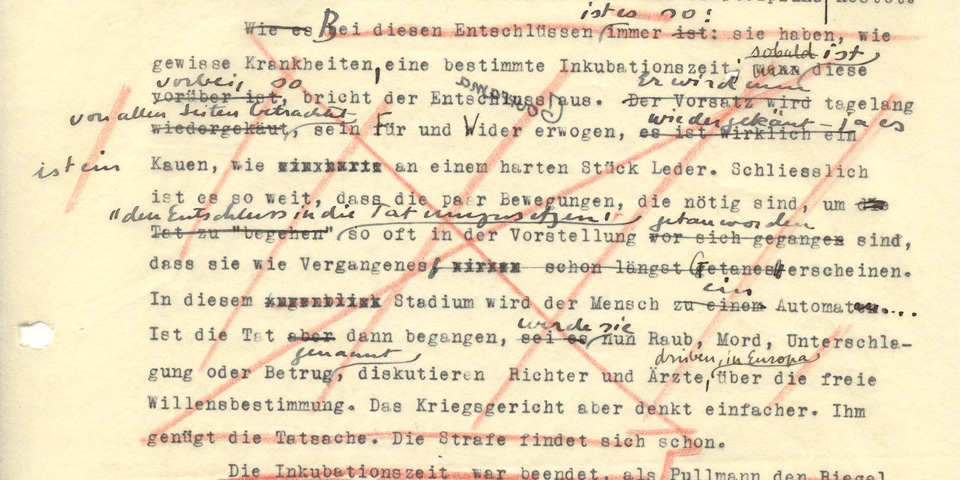

Wie entstehen literarische Texte? Wie das Typoskript von Friedrich Glausers Gourrama (oben) zeigt, begründet sich Literatur nicht immer durch einen Geniestreich eines von den Musen geküssten Genius. Und während der Dichter einst als göttlich inspiriert galt, als besonderer Kenner der Rhetorik oder seit dem 18. Jahrhundert als Autor mit geistigem Eigentum, etablieren sich heute durch die neuen Medien ganz neue Autorschaftsmodelle und kollaborative Formen der Textproduktion.

Geschichtliche Extension des Faches

Das Fach Neuere deutsche Literaturwissenschaft beschäftigt sich mit Alltags- und Hochliteratur von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, vom 16. Jahrhundert bis heute. Der epochale Beginn der »neueren« Literatur ist markiert durch die kulturelle Umbruchsituation um 1500 (Einführung des Buchdrucks, europäischer Humanismus, Reformation, Frühneuhochdeutsch). Damit umfasst die »neuere« deutsche Literatur einen Gegenstandsbereich von mehr als fünf Jahrhunderten. Dabei wächst die Materialbasis, mit der sich das Fach beschäftigt, mit jeder literarischen Neuerscheinung an. Die Beschäftigung mit der Literatur vergangener Zeiten ist immer auch die Beschäftigung mit der eigenen kulturellen Vergangenheit – und damit auch die Frage nach der Aktualität der Geschichte. Mit jeder neuen Generation der Leserinnen und Leser ändern sich auch die Fragen, die diese an die »alten« und »neuen« Texte haben.

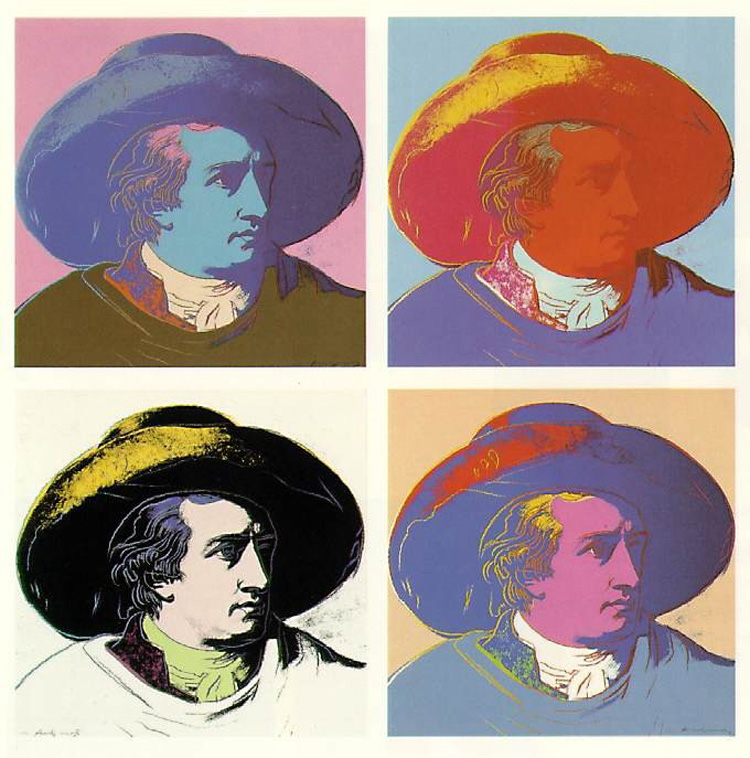

Zu den wichtigsten Schwerpunkten des Faches zählen nach Humanismus und Barockzeit insbesondere die Literatur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts – Aufklärung, Romantik und Goethezeit –, die Modernisierungsschübe des 19. Jahrhunderts (Vormärz bis Realismus und Fin de Siècle), die ästhetischen Avantgarden der klassischen Moderne und die Gegenwartsliteratur. Neuere deutsche Literaturwissenschaft heisst eine intensive Beschäftigung mit der Struktur und Eigenheit, die moderne literarische Texte von anderen Diskursformen (z.B. journalistische, philosophische, wissenschaftliche Textsorten) unterscheidet. Zugleich ist sie aber auch eine Wissenschaft von der Kultur der Moderne, die die literarischen Texte in den Kontext einer allgemeinen Analyse kultureller Prozesse stellt. Die Literaturwissenschaft in Basel ermöglicht es in besonderer Weise, die kulturellen und regionalen Differenzierungsformen innerhalb der deutschsprachigen Literatur unter besonderer Berücksichtigung der Schweizer Literatur in den Blick zu nehmen.

Wissenschaftliches Selbstverständnis

Das close reading literarischer Texte, textphilologische sowie literaturgeschichtliche Fragestellungen bilden die Basis unserer literaturwissenschaftlichen Arbeit. Auch über die oben gestellte Frage nach der Poetizität literarischer Texte einerseits, nach der Schreibszene andererseits wird am Deutschen Seminar intensiv nachgedacht. Der Standort Basel steht zudem für seine starke Forschungskompetenz in der Literaturtheorie, in der Erzählforschung, der Rhetorik und Ästhetik, den Editionswissenschaften, den Postcolonial Studies und in den Inter-Art-Studies (Literatur/Musik, Literatur/Bild). Neben solchen Spezialisierungen werden aber vor allem auch die kanonischen Texte unterrichtet und beforscht.

Das Studium der Neueren deutschen Literaturwissenschaft lehrt, sich präzise analysierend und kommentierend mit literarischen Kunstwerken auseinanderzusetzen. Angeleitet und angeregt wird das Textverständnis durch ihre historische und kulturwissenschaftliche Einbettung sowie durch die Beschäftigung mit Theorien und Methoden, die auch über die Fachgrenzen hinausreichen.

Personen

Der Mitarbeiterstab der Neueren deutschen Literaturwissenschaft setzt sich zusammen aus drei Professuren mit ihren Teams (Gess, Honold, Simon), aus der Universitätsdozentur, Titularprofessuren und Privatdozierenden sowie Projektmitarbeitenden und Lehrbeauftragten.

Professur Nicola Gess

.

Sekretariat

Professur Alexander Honold

.

Sekretariat

Professur Ralf Simon

.

Sekretariat

Universitätsdozentur

Titulaturprofessuren und Privatdozierende

Projektmitarbeitende und Lehrbeauftragte

SNF Ambizione «Belesenheit. Geschmack und soziale Grenzen»

Emeritae und Emeriti

Nützliche Links

Internetrecherche, Suchmaschinen, Linklisten

- Bibliographischer Werkzeugkasten - Links zu internationalen Bibliotheken, Nachschlagewerken, Biographien, Bibliographien usw.

- germanistik.net - Internet Resources for Germanists. Umfangreiche Liste mit vielen Links

- Literary Resources - eine gut sortierte Liste mit diversen Links zur Literatur aus Grossbritannien und den USA

- literaturwelt.de - Literaturportal mit kommentierten Links zur Literatur

- Voice of the Shuttle - Web Page for Humanities Research. International, doch gerade deshalb sehr zu empfehlen